天氣漸暖,疫情較輕地區的商場、飯店相繼開門營業,街頭車輛行人日漸增多,社會生活秩序正逐漸恢復。但記者在北方某省會城市注意到,一些不文明現象也正重新“走上街頭”:有人邊走路邊吸煙,不管不顧身邊的人;有人半摘口罩打噴嚏,毫無遮攔;也有人咳嗽一聲,隨地就是一口痰……

這些都是老問題,但老話重提尤顯沉重。疫情尚未徹底結束,很多人似乎已將教訓拋到腦后。現實一再告誡我們,衛生安全是人類時刻面臨的生存大挑戰,人類要想“好好活著”,就必須“講科學”,必須改掉一些不良的生活習慣。

科學研究表明:一個噴嚏可射出100萬粒飛沫,含有8500萬個病菌,在無風的室內可飄浮30至60分鐘,最長可達30小時;常人一口痰,至少含有5000萬個細菌,病人一口痰中細菌數量更多達2億個以上。而在我們身邊,經常有人不做任何防護措施打噴嚏,或是隨地吐痰。

疫情威脅仍在,杜絕衛生陋習極為迫切。在這場全球性疫情面前,中國有十足的信心戰勝毒魔,我們也應有勇氣向不文明行為宣戰,給陋習打“叉號”,消除衛生安全隱患。

“德育難改陋習,法治可大治天下。”雖然一些地方發布的文明公約、文明行為規范明確提出“不隨地吐痰”,但尚無全國性硬性規定。相關部門可在全國范圍開展“隨地吐痰”專項治理活動,嚴厲整治這一危害公共衛生安全的行為;國家層面也可制定法律規范,將“不隨地吐痰”寫入其中,進一步要求人人遵守,讓違規者受到應有的處罰。

疫情過后,親朋好友、單位同事、接待客人、紅白宴席等聚餐場面定會接踵而來。疫情的教訓已喚起公眾的共識,有關部門可乘勢而上要求餐飲行業為聚餐桌面配備公筷,既防“病從口入”,也防“病由筷傳”。文明在進步,習慣成自然。使用公筷是對己、對人的負責行為,不要“不好意思”,不要感覺有點“見外”,它是餐桌文明的一大體現。

身邊的陋習還有很多,值得人們提高警惕。治理衛生陋習,是切斷“兇險病毒”傳染源的有效途徑,是新時代衛生文明建設的需要。希望這場疫情給我們按下杜絕陋習的“加速鍵”,催生衛生文明新風尚。(新華網評論員 賈立君)

責任編輯:莊婷婷

特別聲明:本網登載內容出于更直觀傳遞信息之目的。該內容版權歸原作者所有,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如該內容涉及任何第三方合法權利,請及時與ts@hxnews.com聯系或者請點擊右側投訴按鈕,我們會及時反饋并處理完畢。

- 最新社會新聞 頻道推薦

-

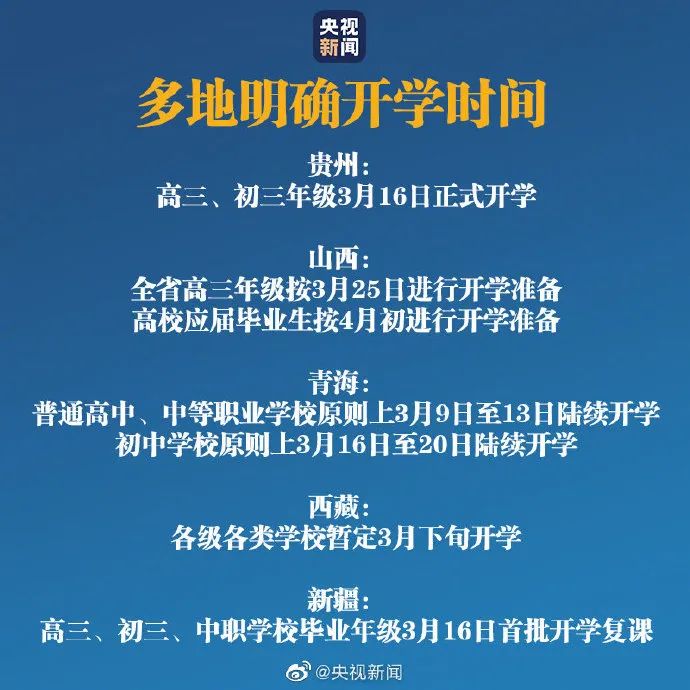

31省區市學校開學時間表匯總 江蘇山東江西四2020-03-20

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞

已有0人發表了評論