導語:

為慶祝新中國成立70周年,東南網漳州站特別策劃“慶70華誕·憶崢嶸歲月”系列采訪活動,本活動分為“我和祖國同歲”“70年一路有你”“老企業的光輝歲月”三個部分,將通過東南網圖文、視頻等全媒體形式,多角度展現漳州這70年發展的壯闊歷程,記錄漳州這片土地人們的生活變化,以及新時代新征程下漳州的新面貌。

本期,東南網記者來到了漳州茶廠,聆聽那里的老茶人講述漳州傳統烏龍茶技藝來源和發展,以及關于漳州茶廠這家老企業的“光輝歲月”。

漳州茶廠內員工正用傳統手法包裝茶葉 盧麗娟攝

東南網漳州8月15日訊(本網記者 林永清 盧麗娟 實習生 李禎 戴鈺城 林潔 文/圖 視頻)“乘風飛馬大前門,流香色種一枝春”,老一輩的漳州人曾流傳著這么一句順口溜。

這句說著煙和茶的順口溜,代表了上世紀六七十年代漳州人對心中奢侈物質的向往,那句“流香色種一枝春”指的正是漳州茶廠生產的茶葉。

漳州人好飲烏龍茶,尤其好飲武夷巖茶與安溪烏龍茶。早在清朝時期,安溪的茶商們就紛紛到漳州開店,同時也帶來了傳統烏龍茶制作技藝。后來,漳州茶廠成立,繼承和發展了傳統烏龍茶制作技藝,并最終形成了具有特色的漳州傳統烏龍茶精制工藝。

如今,傳統烏龍茶已成為漳州老字號品牌。今年2月,漳州傳統烏龍茶精制工藝被列入第六批省級非物質文化遺產代表性項目名錄,該工藝生產的鐵觀音、黃旦、龍珠、流香、色種、一枝春等產品,受到了廣大消費者的青睞。

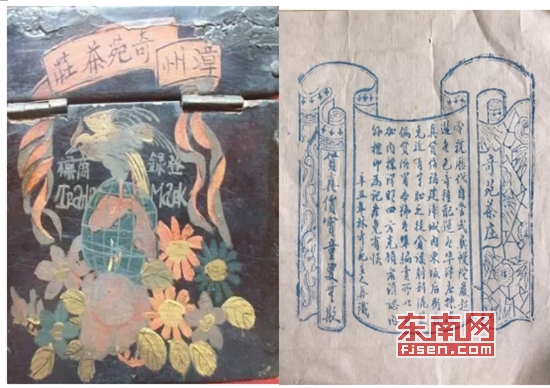

舊時林奇苑茶莊包裝箱和內包裝廣告紙 黃藝輝供圖

百年的茶藝 它和安溪斬不斷的聯系

說起漳州烏龍茶,它跟安溪還有著深厚的淵源。

清朝時期,安溪人林正博因事來漳,順便帶來自產的茶葉試銷,清同治年間,他在今青年路創辦了奇苑茶莊,專營武夷巖茶。后來,奇苑茶莊經營規模不斷擴大,清末分別在廈門和云霄設立茶棧和分號,茶運漳浦、詔安、東山等地,銷售茶葉有大紅袍、鐵羅漢、鐵觀音、色種、水仙等數十個品種。

由于生意興隆,“奇苑”茶在市場上遭人仿冒,茶莊主人于是以雕板印刷內包裝紙作了“消費提示”,雕版印刷需要先在紙上按所需規格書寫文字,然后反貼在刨光的木板上,再根據文字刻出陽文反體字,這樣“提示”便真正做成。

到了抗戰期間,安溪許多經營茶山又有經濟實力的人,相繼舉家遷居漳、廈兩地,他們當中很多人就在漳州經營茶業。1937年,張振美從緬甸回國,他隨父親張彩南往返于安溪與廈門間采購茶葉配運外銷。1942年,安溪大坪家中遭遇土匪搶劫,張振美舉家遷到漳州創辦了張源美茶莊。

舊時用來裝茶葉器材 林永清 攝

民國至1949年,漳州茶業得到進一步發展,苑巖、瑞芳、林榮發、東源、南源、華南、耀源、源春、華圃,等等,鼎盛時期共有40余家茶莊。這些店鋪帶來的不僅是茶葉的銷售,他們還帶來傳統烏龍茶的制作工藝。

1956年公私合營,這些茶莊紛紛并入了國營漳州茶廠,他們當中大部分人進入漳州茶廠成為了技術隊伍,其中曾被譽為安溪制茶的“五虎”之一王孝紐,就成為了漳州茶廠成為烘焙技術骨干,張振美則成為了漳州傳統烏龍茶精制工藝的第二代傳承人。

80年代漳州茶廠篩分車間 黃藝輝供圖

老茶人的記憶 茶廠從興起到困境

在漳州立人學校的大門旁,矗立著一塊牌子,上面用繁體字寫著“福建省漳州茶廠”。走進漳州茶廠二樓,坐在斑駁的辦公室里,沏上一杯烏龍茶,聽著老員工們說著漳州茶廠的故事。

新中國成立初期,漳州茶業百廢待興,為了解決國計民生問題,政府加快了茶葉生產的步伐。1952年6月,華東區茶葉公司福建省公司漳州辦事處成立了,并于1954年在漳州官園建立了漳州(安溪)茶廠。1956年,茶廠更名為福建省茶葉公司漳州茶廠,擔負龍溪地區、龍巖地區烏龍茶收購、加工、內外銷售任務。

那時,有山、有茶,還有一群喜愛茶的人,天時地利人和,“注定”了漳州茶廠今后的聲名鵲起和無限風光。

漳州茶廠廠長林燕騰跟我們說,1964年漳州掀起了向山地進軍、大規模開辟高標準新茶園的高潮,短短三年就開辟擴種新茶園37847畝。“當時的廠房是租用民房,簡陋矮小,設備大都為竹編具,以手工操作為主。”為了適應發展的需要,1969年漳州市又投資91萬元,在小坑頭建設了新廠。

20世紀70年代,技術員在向茶農講解傳授茶葉技術。 黃藝輝供圖

新廠投用后,茶廠的效益逐年遞增。期間,漳州茶廠注重資金積累,不斷壯大職工隊伍,還在1982年自主研制了6CT15-350型茶葉揀梗機和電子控制均堆拼配自動線作業,使生產向機械化、自動化邁進。

到了1986年,漳州茶廠迎來了最輝煌的時光。

那時漳州茶廠的先進設備和高產量在同行中遙遙領先,全廠上百臺全新的設備、內外銷獨立的流水作業線、自行研制的加層干燥機和電腦茶葉揀梗機,1年能生產百萬斤茶葉。巔峰期,茶廠有固定職工300多人,臨時工更是達到1300多人。漳州茶廠也先后獲得了“安全先進單位”“商業部設備管理優秀單位”“省級先進企業”等諸多榮譽。

然而天不遂人意,從1992年開始,受到體制和市場影響,漳州茶廠效益就逐漸下滑。到了2000年,漳州茶廠舉步維艱,陷入了困境,開始大幅裁員,企業處于瀕臨倒閉的狀態。慢慢地,那股濃郁的老“茶”味道正在淡出漳州人的記憶。

漳州茶廠的茶葉在海峽茶博會上展覽 林永清攝

打響老品牌 漳州茶廠枯木逢春

留守的老茶人想要留住漳州的這一味老茶。

如何走出困境?“堅持!”林燕騰意味深長的說出這兩個字,邊上的副廠長林瑞祥也說,如果在當時沒有堅持的話,漳州茶廠也不會扭轉頹廢的局面。

盡管此后茶葉市場競爭異常激烈,但在漳州市供銷社的支持下,漳州茶廠進行機構體制改革,盤活企業資產,逐步減少歷史包袱。2007年漳州茶廠和茶農聯手,建立5000畝的茶葉出口生產備案基地;2009年組建茗匯茶葉合作社,發揮漳州茶廠的技術優勢,開展技術服務和評茶師的培訓,實現產銷聯合。

他們逐步恢復一些傳統老產品的生產出口,同時開發了11個新的花色品種投放市場。在制作工藝上,漳州茶廠堅持傳統做法,重搖重發酵,還注重溫火慢焙,以火攻、外觀見長。“傳統工藝制作的濃香型茶葉一般不需要冷藏,時間久了也不會變味。”林瑞祥說。

漳州茶廠還在茶的包裝工藝和樣式上保留了“老味道”。他們用延續了半個世紀的方式手工包裝著精制烏龍茶,一枝春、色種、流香、龍珠、黃旦,基本上都是紙質包裝,半斤裝的也只是用塑料外殼做簡易盒子。在銷售上,漳州市供銷社還搭建了“漳州一枝春電子商務有限公司”電商平臺,以漳州茶廠產品為主打,吸納社會力量進行平臺的日常電商營銷。

“漳州傳統烏龍茶精制工藝”非遺展示館 林永清攝

漳州茶廠辦公室主任黃藝輝跟我們說了這么一個故事,2014年漳州市供銷社主任很重視茶廠發展,親自帶領廠長到漳州各單位去上門推銷。后來,漳州多個部門開始將漳州茶廠的茶葉作為辦公用茶,并一傳十,十傳百,取得很好的社會效益。

此后,漳州茶廠逐漸走出困境,2016年漳州茶廠獲得全國供銷合作社系統農業產業化“重點龍頭企業”稱號;2018年該廠組織了5個不同花色品種的茶葉參加了世界茶聯合會主辦的“第十二屆國際名茶”活動,均榮獲了金獎。

在保護和傳承上,漳州茶廠從2017年開始申報“非遺”,2018年,漳州茶廠“漳州傳統烏龍茶精制工藝”非遺展示館和傳習所揭牌。今年2月,該技藝獲得第六批福建省非物質文化遺產代表性項目名錄并上報國家級茶葉非物質文化遺產備投項目。

經歷風雨和歲月的磨煉,漳州茶廠這棵老樹,帶著漳州特有的印記,將繼續散發著漳州的“老茶味”。

責任編輯:唐秀敏

- 福建今年茶產業產值力爭在全國率先突破千億元2018-05-28

- 廈門口岸去年出口茶葉超六千噸 貨值2.27億元2017-02-04

- 最新漳州新聞 頻道推薦

-

“互聯網+新漁港” 東山島開漁文化節8月16日2019-08-16

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

- 一周熱點新聞

已有0人發表了評論